平成時代の大ムーブ第二弾やってまいりました!!

昭和の高度成長期を経て、バブル経済期も終わりかけの時に平成時代に突入して、世の中はもうこれ以上の成長はないと思っていましたが、

平成31年間で我が国日本は、様々な分野において更なる進化を遂げていたんだなって、令和になった今にこそ感じることが出来ましたね。

そんな、不遇の時代と思われた平成時代の大ムーブメント歴史を思い出してみましょう。

part1をまだの方はこちらになります!!

着メロ

着信メロディのことを、略して着メロと呼んでいて当初は、予めプリセットされた楽曲を選ぶことしか出来なかったのですが、1997年のアステルを皮切りに、演奏データをサーバーから電話機へダウンロードする方式が確立され、

1999年2月のiモード開始など、携帯電話IP接続サービスの普及により、コンテンツプロバイダのメニューサイト上で、演奏データを課金の上ダウンロードするのが一般的となり、ITバブルと相まって

2000年以降、携帯電話向けコンテンツビジネスが急速に拡大して、後に着ボイスや着うた・着うたフル・動画配信などに、派生していくようになりましたね。

この着メロで、個性を出したりしてその着メロ良いね!!とか言われたりするのが、ちょっと良い気分になれた時代でもありましたね!!

マロン

マロン街中で変わった着メロを、設定してる人とかいましたよね!

ミサンガ

紐が自然に切れたら願いごとが叶うという縁起担ぎで、足首やら手首につけてる人があちこちに沸いてましたね。

ちなみに、このミサンガはその色にも意味があって、赤なら情熱・運動・勇気・恋愛運・緑なら癒し・優しさ・和み・金運・青なら仕事・爽やかさ・行動・学問・心を癒す

などと言った感じで、他の色もまだまだありますよ。

また、つける場所によっても意味があり、利き手なら恋愛成就利き手と反対の手なら学業成就など、これまたまだ足首にもそれぞれ意味が違ってくるのです。

ミサンガが切れたらから、これで願いが叶うなんて騒いでる人もいましたよね。

マロン

マロンそれにしても、ミサンガにはたくさんの意味があるんですよね!

iモード

これまでの携帯電話業界をひっくり返すような出来事と、言っても過言ではないでしょう。

iモード は当時世界初の携帯電話IP接続サービスだったのです。

NTTドコモは2006年1月時点で、世界最大(登録者数45,687,117人)のワイヤレスインターネットプロバイダとして、ギネス・ワールド・レコーズから認定を受けるくらいだったんです。

当初は、通信データ量に応じて料金が加算される従量制の課金システムのため、iモードの使用頻度が多くなるにつれて、通信データ量が多くなり結果的に莫大な使用料金となり、

「パケ死」が社会問題になったために、パケット通信料が定額制の【パケ・ホーダイ】の開始が始まり、パケ死の問題は解決されたのです。

マロン

マロンiモードの登場で、メールやインターネットが、携帯で初めて出来るようになったんですよね!!

ミニ四駆

模型のコースで、自分の作ったミニ四駆を走らせて誰が一番速いのかを競い合い、その優劣で一喜一憂していましたね。また日本で一番売れた自動車模型のシリーズでもあるんです。

アニメが放送されると同時に、人気がさらに飛躍したのですよね

マロン

マロンどの地域でも一人、異常に強い人がいてたもんですよね!

だんご3兄弟

このインパクトのある歌詞は、一度聴いてしまうとトレビア~ン♪耳から離れなくなってしまうのです。

そのインパクトのある歌詞で、社会現象を巻き起こしてしまうほどだったのです。

童謡にも関わらず、第41回日本レコード大賞特別賞ゴールデン・アロー賞/日本ゴールドディスク大賞/【ソング・オブ・ザ・イヤー】などの、数々の賞を受賞したのです。

マロン

マロンだんご三兄弟の替え歌も流行ったのですよね!

写ルンです

当時は、修学旅行や家族でのちょっとした旅行などの時には、必ずと言っていいほどの必需品でしたよね。

ピントを合わせるのも、今みたいに自動でやってくれないので、手動でピンボケしないように上手く撮るのが難しかったんですよね。

しかし、小型のカメラで片手でテープを巻いてシャッターボタンを押せば、写真が簡単に撮れちゃうのはスゴイ発明ですよね。

デジタルカメラやカメラ付き携帯電話なんて、まだなかった時代はこうして撮った写真を、写真屋に持っていって現像してもらっていたので、

それが出来上がるのが楽しみだったりしたんですよね。

マロン

マロン恥ずかしい写真なんかは、写真屋で見られると思うと恥ずかしかったです!

最後に

バブル経済が崩壊してから、日本は空白の期間なんて言われてたりしてますが、こうして後から振り返ってみると、なんやかんやで盛り上がりを魅せてますし

まだまだ、進化して新たなる時代を切り拓いていってくれるでしょう。

それにしても、本当に平成の世にこんな事が流行ったの?って言うのばかりでしたけど、その時代を生き抜いた方からしてみれば、懐かしいのばかりでしたね。

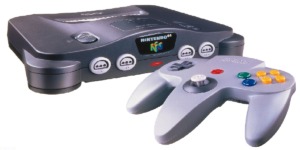

任天堂64の神ゲー版はこちらになります!

コメント